por LIVIA GERSHON

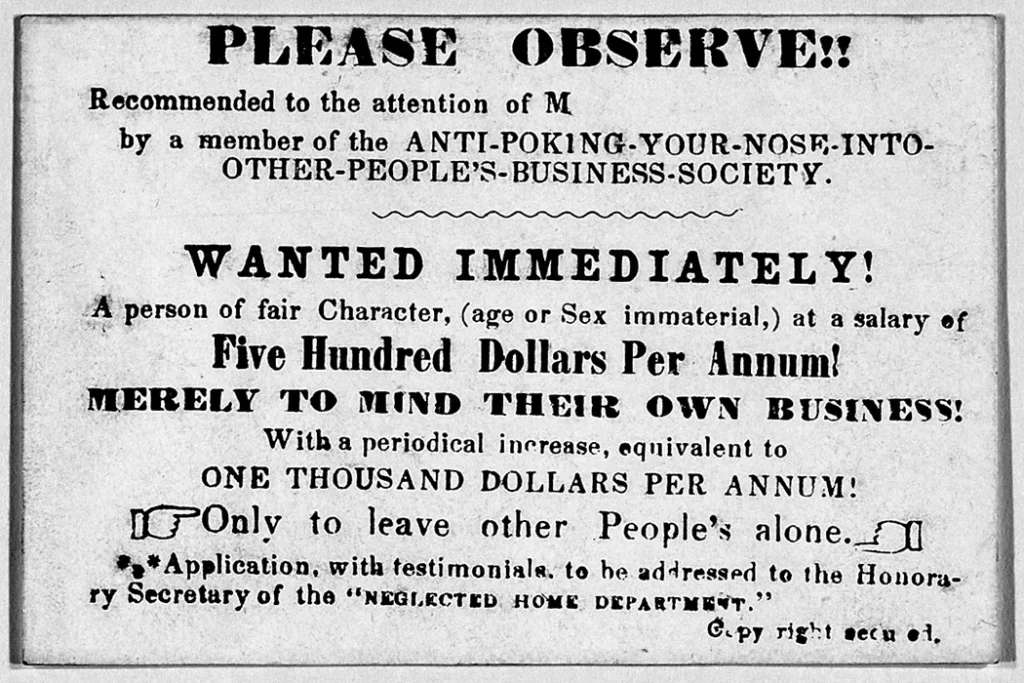

En 1829, surgió una moda pasajera en los periódicos estadounidenses. Citando el peligro de incendios, varios periódicos del noreste propusieron una “Sociedad Anti-dormir-con-velas-encendidas”. Otros editores sugirieron la formación de una “Sociedad Anti-hablar-de-los-negocios-del-vecino” o, en respuesta a la noticia de una mujer que supuestamente había muerto por usar un corsé ajustado, una “Sociedad Anti-cordones-demasiado-apretados”.

La historiadora Maartje Janse escribe que estos chistes fueron una respuesta a una ola de verdaderas “antisociedades” que se formaron a principios del siglo XIX. Pero no eran sólo bromas. Fueron parte de una resistencia a los esfuerzos de reforma moral, a menudo liderados por mujeres, que se volvió más intensa durante la década siguiente.

Janse escribe que las sociedades reformistas comienzan con el Segundo Gran Despertar a principios del siglo XIX. Las organizaciones protestantes evangélicas nacionales alentaron el desarrollo de grupos locales para organizar escuelas dominicales, esfuerzos misioneros y grupos de estudio bíblico. También entre estos grupos locales había sociedades anti-vicio que fomentaban la observancia del sábado y luchaban en contra de duelos y juegos de azar. Durante la década de 1820, estos grupos se extendieron más allá de los círculos evangélicos y gradualmente se dividieron en sociedades organizadas para propósitos específicos, que incluían todo, desde la lucha contra las malas palabras y la masonería hasta la expulsión de los indios y la lucha contra la esclavitud. También en la mezcla estaban los grupos de templanza, que a veces se referían a sí mismos como sociedades anti-intemperancia. En contraste con las normas del siglo XVIII en las que los funcionarios religiosos y cívicos fijaban normas morales, estas sociedades facultaban a cualquiera que decidiera unirse a una sociedad para actuar como reformador, supervisando el comportamiento de sus vecinos.

Los reformadores no eran fanáticos de Andrew Jackson, quien jugaba, participaba en muchos duelos y adoptaba comportamientos que consideraban aborrecibles. Pero, señala Janse, elevaron el poder de la gente común de una manera que reflejaba el populismo jacksoniano de la época.

Esto preocupó a algunas elites tradicionales que los veían como un trastocamiento de las jerarquías morales. También molestó a los jacksonianos, que los vieron atacar el “alegre compañerismo” de la cultura masculina de las tabernas. En ambos casos, parte del problema fue la idea de que las mujeres buscaban un papel en la vida pública. Un chiste que se vuelve a publicar con frecuencia se refería a una “anti-ambición-de-damas-de-aparecer-en-el-periódico-bajo-el-pretexto-de-fines-religiosos-o-caritativos-sin-resultados-útiles-para-la- negligencia-de-sus-propios-deberes-domésticos-en-la-sociedad”. Janse señala que estos chistes no estaban dirigidos a mujeres que operaban en organizaciones más tradicionales, como recaudar dinero para orfanatos, sino que sólo iban contra aquellas que afirmaban desempeñar funciones que imponían el orden moral.

A medida que las antisociedades, en particular las organizaciones abolicionistas y de templanza, ganaron más poder en la década de 1830, la oposición se volvió más seria e incluso violenta. Se formaron verdaderas sociedades contra la templanza, que lucharon contra los esfuerzos por aislar a los bebedores prometiendo no hacer negocios con los miembros de las sociedades de templanza. Algunos incluso atacaron físicamente las reuniones de templanza. Cuando los abolicionistas intentaron formar una sociedad contra la esclavitud en la ciudad de Nueva York, en 1834, sus oponentes formaron una turba para luchar contra ellos. Esto llevó a tres días de disturbios en los que los antiabolicionistas atacaron a ciudadanos negros y también organizaron simulacros teatrales de reuniones racistas.

Para un país que recién comienza a evolucionar hacia principios democráticos, escribe Janse, los chistes y la violencia (al igual que las antisociedades a las que respondían) intentaron responder a la pregunta abierta de a quién se le permitía hablar en nombre de la moralidad y el bien público.

Fuente: Jstor/ Traducción: Maggie Tarlo