por MARCELO PISARRO

Hace poco escuché una discusión interesante en el Pucará de Tilcara, el sitio arqueológico situado en la Quebrada de Humahuaca, norte de Argentina y sur de los Andes Centrales, que alberga las ruinas de un importante poblado construido por la cultura omaguaca hacia el siglo XII, conquistado por los incas en el siglo XV, investigado científicamente a comienzos del siglo XX por la Universidad de Buenos Aires, certificado con el sellito patrimonial de la Unesco en el siglo XXI. La discusión no fue interesante por su riqueza conceptual, que no la tuvo, ni por la curiosidad que provocan las disputas fácilmente eludibles, ésas que van a suceder, que es sencillo evitar que sucedan y que, sin embargo, suceden. Fue interesante, más bien, por la expresión que zanjó el debate: la arrogancia de la forma.

Un pequeño contingente de visitantes estaba a punto de empezar el recorrido turístico guiado. Así que me sumé, en la retaguardia del grupo, a la espera de mi parte favorita del trayecto: la pirámide, que es el sector que todos los visitantes elogian y fotografían, y donde se fotografían a sí mismos, casi siempre con los brazos extendidos y la cara al sol, porque se supone que eso es lo que hay que hacer en esta parte del mundo al tropezarte con un marcador étnico de espiritualidad ancestral, y donde el guía del recorrido debe explicar con cierto pudor que esa suntuosa estructura espiritual y milenaria con aires a Tiahuanaco no fue construida por los tilcaras, ni los omaguacas, ni los incas, que no es una estructura prehispánica, ni siquiera pre-estados-nacionales, sino que fue erigida a mediados de la década de 1930 por los arqueólogos responsables de la excavación con el modesto propósito de celebrarse y felicitarse a sí mismos. El guía suele pedir disculpas institucionales por la pirámide, solicita que se lean las cartelas que explican y refutan su construcción y justificación, y señala una placa posterior, de 2006, donde quedan asentados más pedidos de disculpas institucionales a través de palabras como memoria, historia, pueblo, presente, resiste, homenaje y compromiso.

Esto es antropología: ni siquiera los católicos explotan la culpa con tanta eficacia.

El recorrido siguió las rutinas esperadas. El guía era competente. Un tipo local, mediana edad, curtido por el sol, bien informado. Se sabía su libreto, respondía las preguntas con conocimiento, hacía comparaciones pertinentes y agregaba chistes de rigor, que casi siempre involucraban escupitajos de llama. Desempeñaba bien su papel. Hasta que entonces, de repente, la cagó.

Era sencillo de evitar. Quizás se engolosinó con las comparaciones. O con el éxito de su repertorio de chistes sobre escupitajos de llama. Quizás quiso hacerle un guiño a un sector específico de su auditorio. Quizás no lo pensó demasiado.

Ocurrió en un tramo donde hay una escultura que representa a una persona con la cabeza un poco estirada y que sirve como pie narrativo para señalar las prácticas documentadas de deformación craneal artificial en recién nacidos. Pudo quedarse ahí, información y sigamos, pero agregó otra comparación. El tipo dijo que si la práctica de deformar permanentemente los atributos anatómicos externos del cráneo humano hoy nos parece rara, para toda aquella gente sería igual de raro saber que ahora es normal que las personas se llenen la piel de tatuajes y se cuelguen argollas en la nariz, la boca y las orejas. A lo que, como era previsible y evitable, la chica llena de tatuajes y aros en la nariz, boca y orejas que estaba parada adelante de todo, protestó. El debate fue poco interesante, retraído y algo incómodo. Por suerte no duró mucho. El argumento de la chica tatuada giró en torno al consentimiento: una cosa es elegir tatuarte cuando tenés edad suficiente para entender de qué se trata y otra cosa es que a los diez minutos de nacido alguien más decida convertir tu cabeza en un zapallo anco. El argumento del tipo giró en torno al juicio de valor: no debemos examinar las prácticas del pasado con el sentido común del presente porque es una trampa de doble mano. Todo acabó cuando la chica habló de la arrogancia de la forma.

Así, con esas palabras: la arrogancia de la forma. Se hizo un momento de silencio. Yo dejé de mirar un cactus lejano y volví a prestar atención. No sé qué significaba, si significaba algo, pero era una expresión que acababa discusiones. O también, en otras circunstancias, una expresión que las empezaba.

Todo el mundo asintió ante la gravedad del enunciado, la disputa se diluyó y seguimos nuestra marcha. El guía limitó sus chistes y comparaciones. La chica tatuada llena de aros se sacó una foto frente a la pirámide. Estiró los brazos, pero no miró al sol.

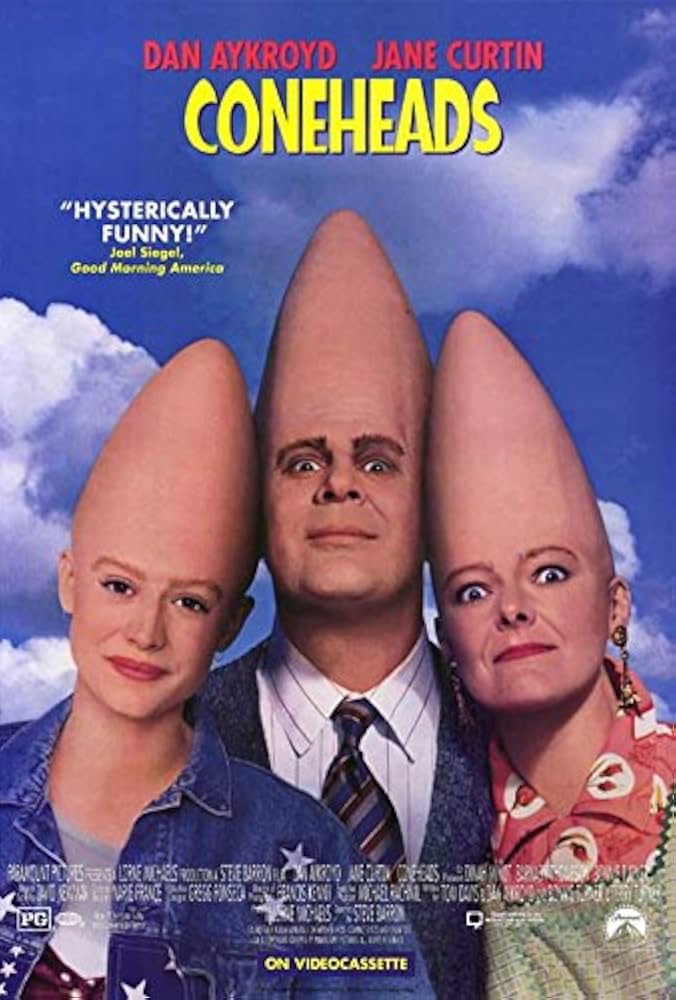

La obsesión por el cráneo culturalmente deformado excede por mucho al Pucará de Tilcara. Durante al menos trece milenios, si contamos desde la cueva de Skhul, los humanos envolvieron, comprimieron y forzaron cabezas tiernas para que adoptaran formas que jamás habrían alcanzado por sí solas. Cabezas planas, cabezas alargadas, cabezas cónicas como en esa película con Dan Aykroyd que casi nadie vio y lo bien que hicieron. La práctica de la deformación craneal artificial atraviesa culturas y épocas: de los hunos a los mayas, de los pueblos del Cáucaso a los andinos, de los visayos de Filipinas a los mangbetus congoleños, de la Europa neolítica a los pueblos indígenas de Norteamérica. Sólo se salvó la Antártida, no porque tuvieran más reparos éticos, sino porque no había habitantes humanos dispuestos a experimentar con la arquitectura ósea de sus descendientes.

Así que la pregunta no es tanto por qué se hacía eso entonces sino por qué debería sorprendernos ahora. El cráneo humano es un soporte bastante elemental para cualquier proyecto de estética y poder. La frente alta, la mandíbula marcada, la calvicie prematura, la nariz demasiado curva: todo lo que la fisonomía muestra acaba convertido en material político. La cabeza es el lugar donde el cuerpo se vuelve símbolo, que es el signo social por antonomasia, y no hay símbolo que no acabe regulado, manipulado, intervenido y, a veces, deformado hasta hacerte pensar en todo lo que pudiste haber hecho en los 87 minutos que dedicaste a mirar aquella película de Dan Aykroyd.

En el universo andino, del que forma parte el pucará, la manipulación craneal fue elevada a arte y cosmología sin por eso descuidar su estructura política. Entre los collaguas y cavanas, por ejemplo, en el actual Perú, no se trataba solo de distinguir un grupo de otro. Era una forma de inscribir en el hueso la topografía del mundo. Los collaguas preferían cráneos alargados, proyectados hacia el cielo, que evocaban formas cónicas y verticales como el volcán de origen mítico Collaguata. Los cavanas, en cambio, moldeaban cabezas anchas y bajas, de acuerdo con las formas más achatadas de Gualcagualca, otro sitio de origen mítico. Eran geografías encarnadas: las montañas, concebidas como ancestros vivos, se reencarnaban en los niños. La identidad no era un asunto de genealogía lineal, sino de alineación con el paisaje.

El antropólogo Matthew Velasco, en su libro The Mountain Embodied: Head Shaping and Personhood in the Ancient Andes, que acaba de publicarse, da un paso más allá en la interpretación de estas prácticas. No basta con llamarlas marcadores étnicos. Se trataba, sostiene, de expresiones de la condición de ser una persona. Y la noción de persona no es inocente. En Occidente, durante siglos, ser persona significaba ser varón, libre y propietario. En los Andes, en cambio, las montañas eran personas, los ancestros eran personas, incluso los ríos tenían agencia. Deformar el cráneo, entonces, no era simplemente adornar al niño, sino darle una forma de participación social, convertirlo en un ser con capacidad de interlocución en un mundo poblado por entidades activas.

Estas prácticas tenían consecuencias materiales específicas. Según estudios de restos humanos en cementerios collaguas del siglo XIV, las mujeres con cráneos modificados tenían mejor acceso a alimentos, menos marcas de violencia y, en general, mayores privilegios que sus pares sin modificaciones. La forma del cráneo funcionaba como un pasaporte para el estatus. La biología no era destino: podía moldearse. Pero ese moldeamiento también servía para coagular desigualdades y convertirlas en otra clase de destino.

Acaso por eso la comparación del guía tilcareño era poco pertinente, no sólo por su mala interpretación del paladar retórico de su auditorio tatuado y agujereado. Pudo haber mencionado la terapia de casco corrector, por ejemplo, la ortesis craneal moderna que se aplica a bebés con plagiocefalia posicional. El casco administra una presión suave y controlada para moldear el cráneo a medida que el bebé crece; se usa cuando tiene entre tres y dieciocho meses, y el tratamiento dura alrededor de noventa días. Técnicamente es una corrección médica que busca prevenir asimetrías severas. En la práctica, sin embargo, se filtra el discurso estético sin una pizca de esa culpa que la antropología convirtió en placa conmemorativa. Padres obsesionados con que la cabeza del niño no sea “fea” o que sea “normal” aceptan tratamientos caros, incómodos, tal vez problemáticos, que no mejoran la cognición ni la salud, pero que prometen una silueta más aceptable. No está tan lejos de los collaguas. Simplemente hay que cambiar la religión por la medicina y las montañas sagradas por las curvas de un estándar normativo de Instagram, contextualizarlo con la ortodoncia y la cirugía estética y los batidos de esteroides y las aplicaciones para corregir la asimetría facial de los retratos fotográficos de redes sociales, y luego preguntarle a la chica tatuada llena de aros qué opina.

Si la chica responde que es arrogancia de la forma, bien, pero si habla de la persistencia de inscribir la jerarquía en el cuerpo mismo, entonces se pone mucho mejor. Acaso diga que no basta con el vestido, el tatuaje, la cicatriz; que el hueso es más duradero, más irrevocable. La piel se borra, el adorno se quita, pero el cráneo habla desde la tumba. Por eso la arqueología puede reconstruir desigualdades sociales a partir de formas óseas. El esqueleto, que se piensa natural, es un archivo político. Así, lo que se presenta como soberbia de la forma acaba siendo, más bien, una economía política de la forma.

Y la forma nunca es neutral. No existe un cráneo natural al margen de la cultura. Lo que hay son huesos atravesados por expectativas, proyectos y obsesiones colectivas. En los Andes del siglo XIV, la forma de la cabeza podía determinar tu acceso al maíz. En las ciudades del siglo XXI, la forma del rostro puede determinar tu acceso a un empleo, a una pareja o a la influencia social. Quizás ahí es donde el argumento del consentimiento suena liviano: los cuerpos, entonces y ahora, son territorios comunitarios, intervenidos por rituales y expectativas colectivas, y no sólo el producto final de tu decisión consentida.

El cuerpo jamás escapa a la política. Lo que entendieron en el Pucará de Tilcara siglos antes de que se convirtiera en ruinas para turistas es que hasta el hueso más íntimo puede volverse campo de batalla para el sentido social. Lo sabían y lo ritualizaron, mientras que ahora pretendemos que nuestras ortesis craneales, dientes llenos de alambres correctores y cirugías plásticas son decisiones libres, privadas, conscientes y asépticas. No lo son. Pero, así como el hueso guarda la arrogancia de la forma impuesta, también conserva la posibilidad de que otra huella se inscriba.